凌晨三点,林薇敲下最后一个句号,办公室死寂如墓穴。屏幕幽光映着她眼下的青黑,这已是她连续第三个月加班到深夜。方案反复修改赢赢顺配资,机会一次次旁落,仿佛命运在嘲笑她不够努力。她瘫在椅子里,心像被掏空,只余下冰冷的自问:为何越拼命,成功却越遥远?

芒格曾言:“人这一辈子,活到最后,配得上拥有什么,基本上就会拥有什么。想获得成功,你自己得配得上才行。道理很简单。”

这简单的话,却如利刃剖开无数挣扎的灵魂——不是命运薄待你,是你薄待了自己;不是机会绕过你,是你推开了机会;不是成功太难,是你不信自己值得成功。我们与渴望之物之间,横亘着一道名为“配得感”的透明玻璃天花板。

那无形的“不配得感”赢赢顺配资,如影随形,毒如砒霜。它化为你面对升职机会时那句“我可能还不行”,是收到昂贵礼物时手足无措的慌张,是当好运骤然降临心头那阵莫名的不安与惶恐。

朋友曾送给林薇一部崭新手机。她默默收下,转身却把它锁进抽屉深处,继续用着屏幕碎裂的旧机。问她为何?她眼神闪躲:“新的太好了…我用旧的就行,习惯了。”那崭新的手机在黑暗中沉默,像一面镜子,映照出她内心深处那道无形的裂缝:她认为自己只配得上那碎裂的旧物。

展开剩余68%这种深植于心的卑微感,如李安成名前那漫长的六年蛰伏。他包揽所有家务,靠妻子微薄薪水支撑,却从未停止阅读、写剧本、研究电影。当外界质疑如潮水般涌来,他内心也曾有过动摇:“我是不是真的不配吃导演这碗饭?”然而,他最终守住了那份“配得感”的微光。他在自传中写道:“这世界上唯一扛得住岁月摧残的,就是才华。”这份对自我价值的坚信,支撑他等到属于他的《推手》与《喜宴》,等到属于他的奥斯卡金杯。命运最终给出的答案,往往是你内心早已默许的剧本。

那么,这株毒藤的根须深扎何处?鲁迅先生冷峻的笔锋曾刺破迷雾:“从来如此,便对么?”我们常被童年时父母一句无心的“你不懂事”,被师长一次刻薄的否定,被同辈一个轻蔑的眼神,在心上刻下“我不值得”的印记。

我曾认识一个才华横溢的设计师。每当作品惊艳众人,客户赞不绝口时赢赢顺配资,她总习惯性地低头搓手,声音细若蚊蝇:“其实…也就一般般,还有很多地方没做好…”一次深夜交谈,她终于吐露心结:童年时,父亲挂在嘴边的总是“隔壁家孩子”,无论她捧回多耀眼的奖状,换来的常是父亲一句“别骄傲,人家谁谁谁比你强多了”。那些被否定灌溉长大的心灵,往往在丰饶的田野里,也只敢收割荆棘。

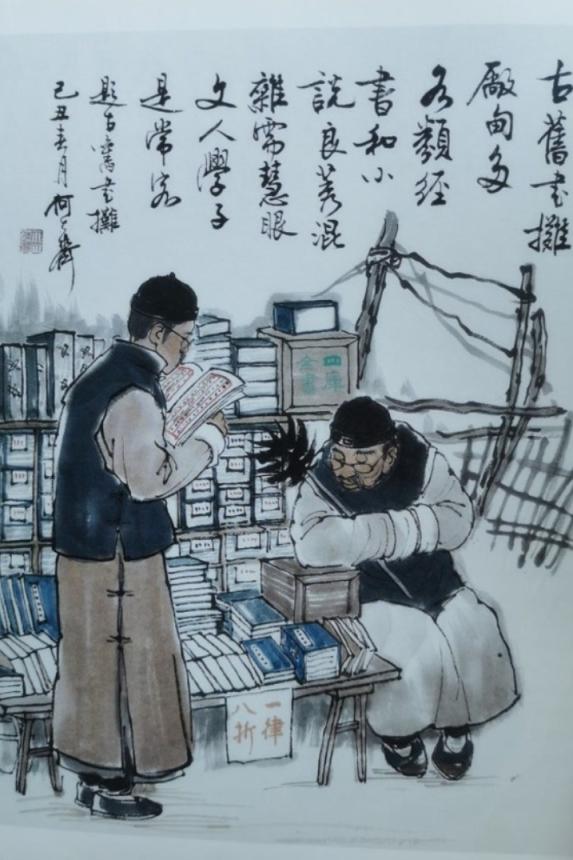

如何击碎这透明的牢笼?重建那摇摇欲坠的“配得感”?秘诀在于:从微小处着手,让行为成为信念的基石。如同“破窗效应”所揭示——当一扇窗被打破且不及时修补,很快会有更多窗户被打破。反之亦然。一个精心布置的书桌角落,一次果断拒绝不合理要求,一套体面合身的衣裳,一场值得期待的旅行…这些看似微不足道的选择,都是对自我价值的郑重宣告。

如同《乱世佳人》中的郝思嘉,在塔拉庄园被毁、亲人离散、饥寒交迫的绝境中,她抓起红土地里的萝卜,对着灰暗的天空发出那震撼人心的宣言:“上帝为我作证,我决不再忍饥挨饿!”她不再接受“落魄贵族小姐”的设定,用尽一切手段去争取生存与财富。她的转变,正是对“配得感”最激烈的重塑——她决绝地告诉自己:我配得上温饱,配得上富裕,配得上掌控命运。

有人质疑:“小镇做题家”们耗尽心力才挤进城市,难道他们的努力不值一提?不,这恰恰是芒格箴言的反面印证。那些真正“做题”成功的佼佼者,内心深处必然有某种“我配得上更广阔天地”的信念在驱动。王勃在《滕王阁序》中挥毫:“穷且益坚,不坠青云之志。”那“青云之志”,正是灵魂深处对“配得上”的强烈渴求与确认。他们真正的困境,或许在于抵达城市后,面对新的阶层鸿沟时,内心那刚刚建立的“配得感”是否足够坚固,能否支撑他们走向下一座高峰?

生命终究是一场关于“价值”的漫长谈判。芒格的话语穿越时光,如洪钟大吕:你活到最后所拥有的,正是你灵魂深处认定自己值得拥有的东西。我们如何评估自己,世界便如何回馈我们。

当林薇终于拿出抽屉里那部崭新的手机,指尖触到冰凉光滑的屏幕时,她感到心中某种坚硬的东西悄然碎裂。她换上精心挑选的衬衫,第一次主动敲开了总监办公室的门,清晰有力地阐述了自己的方案构想——那一刻,她不是去乞求一个机会,而是去宣告:我准备好了,我值得拥有这个位置。

《一代宗师》里宫二说:“习武之人有三个阶段:见自己,见天地,见众生。”见自己,正是看清内心那个真实、独特、值得世间一切美好的“我”。真正的成功,始于你坦然拥抱这份“配得感”,让灵魂的重量与渴望的荣光相称。

你真正害怕的,是失败赢赢顺配资,还是成功本身?当机会再次叩门,你是否敢直视它的眼睛,坦然道:“是的,我在这里,我已准备就绪?”

发布于:黑龙江省顶级配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。